За последние два десятилетия сеть пережила масштабные трансформации. Мы прошли путь от простых служб вроде Internet Relay Chat (IRC) до современных платформ социальных взаимодействий.

С появлением электронных платежей и развитием онлайн-банкинга Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Параллельно возникли новые технологии — блокчейн и криптовалюты, которые меняют финансовую картину.

Сегодня сеть уже выполняет ключевые функции для общения, обмена информацией и коммерции, и процесс её преобразования не остановился. Мы наблюдали эры Web 1.0 и Web 2.0, и движение продолжается.

В этой статье мы разберём, что представляет собой Web 3, какие изменения он принесёт в Интернет, где его можно применять и какие критические замечания ему адресуют.

Что такое Web 3.0?

Web3 (или Web 3.0) — это следующая стадия развития Всемирной паутины, ориентированная на децентрализацию, надежность и подотчётность пользователю. Эта версия сети призвана уменьшить роль посредников — крупных корпораций и государственных структур — и вернуть людям больше контроля и независимости.

Ключевым фундаментом Web3 является блокчейн — распределённая технология хранения данных, в которой участники сети имеют равноправный доступ. Смарт‑контракты позволяют проводить сделки между сторонами автоматически, прозрачно и без постороннего вмешательства. Это открывает дорогу для создания новых приложений, сервисов и экономических моделей.

В экосистеме Web3 можно управлять цифровыми активами, получать доход в криптовалюте, торговать NFT и пользоваться децентрализованными финансовыми и прочими сервисами в областях образования, развлечений и многих других.

Web3 стремится сделать Интернет более независимым: пользователи получат больший контроль над личными данными и цифровыми ресурсами. Это будет способствовать появлению децентрализованных платформ, ослаблению доминирования монополий и созданию прозрачного цифрового пространства, где люди — активные участники, а не просто пассивные потребители.

Как работает Web 3.0?

Web 3.0 нацелен на быстрое предоставление персонализированного и актуального контента с опорой на искусственный интеллект и современные методы машинного обучения. Улучшенные алгоритмы обработки и поиска больших массивов данных позволят системам лучше понимать запросы пользователей и предлагать более релевантную информацию.

Кроме того, Web 3.0 делает акцент на праве пользователя владеть своим контентом и поддерживает доступ в цифровую экономику.

Сегодня большинство сайтов — будь то социальные сети или форумы — по сути предлагают статический контент или ориентируются на массовую аудиторию. Такой подход расширяет охват, но часто игнорирует индивидуальные потребности конкретного человека.

Будущее предполагает, что веб‑ресурсы будут подстраивать информацию под каждого пользователя, подобно естественному, живому общению между людьми. В Web 2.0, как правило, после загрузки данных в сеть их контроль и право собственности переходит от пользователя к платформам. Web 3.0 призван изменить этот подход.

Одной из ключевых фигур, сформулировавших идею развития сети, является Тим Бернерс‑Ли, создатель Всемирной паутины. Ещё в 1999 году он описал своё представление о будущем:

«Я представляю себе паутину, состоящую из компьютеров, способных анализировать всю информацию в Интернете — контент, ссылки и взаимодействия между людьми и машинами. Такая «семантическая паутина» ещё не реализована, но когда она появится, многие повседневные процессы — торговля, бюрократические процедуры и сама жизнь — будут автоматизированы благодаря взаимодействию машин».

Эта идея Бернерса‑Ли далее развивалась и получила дополнения от Гэвина Вуда, который описывает будущее как «океан децентрализованной информации». В таком мире сайты и приложения смогут лучше интерпретировать и подстраивать данные под конкретного пользователя. Блокчейн в этом контексте выступит инструментом для справедливого управления идентичностью, данными и правами собственности в сети.

Короткая история эволюции веб-технологии

Чтобы понять концепцию Web 3.0, полезно оглянуться на текущее состояние Интернета и проследить его изменения за последние 20 лет. За это время произошли значительные технологические сдвиги.

Web 1.0

Ранний этап развития сети называют Web 1.0. Этот термин ввела в оборот в 1999 году веб‑дизайнер Дарси ДиНучи, сравнивая Web 1.0 и Web 2.0. В 1990‑е годы сайты в основном состояли из статичных HTML‑страниц, служивших только для отображения информации.

Социальное взаимодействие ограничивалось простыми чатами и форумами, а пользователям было трудно вносить изменения или загружать собственный контент.

Web 2.0

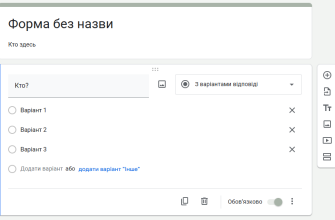

В конце 1990‑х начался переход к более интерактивной сети. Web 2.0 принес возможность взаимодействия с сайтами через базы данных, серверную обработку, формы и социальные сервисы. Веб-интерфейсы перестали быть статичными и стали динамичными.

Главная черта Web 2.0 — внимание к пользовательскому контенту и взаимодействию между сайтами и приложениями. Он ориентирован на вовлечение людей в активное создание и обмен информацией.

К середине 2000‑х большинство веб‑ресурсов уже перешли на принципы Web 2.0, а крупные технологические компании активно развивали социальные сети и облачные сервисы.

Будущее и Web 3.0

Хотя окончательное определение Web 3.0 ещё формируется, в его основе могут лежать технологии peer-to-peer (P2P), блокчейн, проекты с открытым исходным кодом, виртуальная реальность, Интернет вещей (IoT) и другие инновации.

Одна из главных задач Web 3.0 — сделать Интернет более открытым и децентрализованным. В нынешней модели пользователи зависят от операторов связи и платформ, которые получают доступ к их личным данным. С распространением распределённых реестров это положение может измениться, позволив людям вернуть себе контроль над информацией о себе.

Переход к семантической, интеллектуальной сети выглядит естественным этапом эволюции: сначала информация была статичной и неинтерактивной, затем появились динамические возможности взаимодействия. В Web 3.0 алгоритмы смогут анализировать эти данные, улучшая пользовательский опыт и делая Интернет более персонализированным и удобным.

Это уже прослеживается на примере таких платформ, как YouTube и Netflix, где рекомендательные системы подбирают контент в соответствии с предпочтениями зрителей.